13.08.2025

Als 2015 hunderttausende Schutzsuchende nach Deutschland kamen, stieg die Zahl der Angriffe auf Flüchtlingsheime auf ein

Rekordhoch. Zuletzt haben Straftaten gegen Asylunterkünfte wieder zugenommen. Wie haben sich die Zahlen entwickelt und wer sind die Täter?

Der Mann, der 2015 in Nauen eine Turnhalle in Brand setzte, wurde gefasst und verurteilt. Die meisten Straftaten gegen Flüchtlingsunterkünfte werden jedoch nicht aufgeklärt. Foto: picture

alliance / dpa | Nestor Bachmann

Der Artikel erschien zuerst am 17. Juli 2025 und wurde am 13. August 2025 aktualisiert.

Vor zehn Jahren, im Juli 2015, stehen in Remchingen zwei Stockwerke einer geplanten

Asylunterkunft in Flammen. Im Dezember brennen Kinderwagen in einer Unterkunft in

Altenburg, in der 70 Geflüchtete leben. Zehn Menschen müssen mit Rauchvergiftung ins Krankenhaus. In Freital werden geplante Unterkünfte mit

Hakenkreuzen und "No Asyl"-Schriftzügen beschmiert. Als 2015 rund 890.000 Flüchtlinge nach Deutschland kamen, stieg die Zahl der Angriffe auf

Asylunterkünfte stark an: von 203 Delikten im Jahr 2014 auf 1.051 Taten 2015. Auch 2016 blieb die Zahl hoch, im Schnitt wurden täglich mehr als zwei Straftaten verübt.Quelle

In den folgenden Jahren gingen die Angriffe deutlich zurück. Yann Rees vom Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung der Uni Bielefeld sieht dafür mehrere Gründe. Er hat zu

Rechtsextremismus und flüchtlingsfeindlichen Straftaten geforscht. "Es sind seitdem weniger Menschen nach Deutschland gekommen, auch aufgrund politischer Entscheidungen."

Seit 2015 wurde das Asylrecht mehrfach verschärft. Während der Coronapandemie hätten

Kontaktbeschränkungen möglicherweise zu einem Rückgang der Straftaten gegen Unterkünfte geführt. "Zudem sind bei rechten Akteuren in der Pandemie andere Feindbilder in den Vordergrund

gerückt", sagt der Forscher. "Der Hass hat sich eher auf politische Entscheider*innen und vermeintliche Eliten gerichtet, weniger gegen Geflüchtete."

Flüchtlingsfeindliche Diskurse und Taten seien aber nie verschwunden. Seit 2022 nehmen Straftaten gegen Asylunterkünfte wieder zu. Im Jahr 2024 stiegen sie um 40 Prozent im Vergleich zum

Vorjahr, die absoluten Zahlen blieben jedoch deutlich unter den Werten für 2015/16. Im ersten Halbjahr 2025 zählten die Behörden 79 Straftaten gegen Unterkünfte, die Angaben sind

vorläufig.Quelle

Die häufigsten Delikte sind jedes Jahr Sachbeschädigungen und Propagandadelikte wie etwa Hakenkreuz-Graffiti. Im Jahr 2015 zählte die Polizei 94 Brandstiftungen bei Asylunterkünften, die

bereits bewohnt oder in Planung waren. Bei den Straftaten wurden 56 Menschen verletzt. Im Jahr 2024 gab es 16 Verletzte und acht Brandstiftungen. Die meisten Taten ordnen die Behörden

jedes Jahr als politisch rechts motiviert ein.Quelle

Wie viele Taten werden aufgeklärt?

Die meisten Straftaten gegen Flüchtlingsunterkünfte werden nicht aufgeklärt: Im Jahr 2015 konnte die Polizei in rund 73 Prozent der Fälle keine Tatverdächtigen ermitteln, 2016 waren es knapp

78 Prozent. Daran hat sich seitdem wenig geändert: 2024 haben die Behörden bei 72 Prozent der Delikte keine Tatverdächtigen ermittelt. Bei Angriffen

auf Geflüchtete außerhalb der Unterkünfte wurden häufiger Tatverdächtige ermittelt, 2024 in knapp 70 Prozent der Fälle.Quelle

Gerichtlich werden Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte nur selten geahndet. Das zeigt eine Recherche von Südwestrundfunk und

Bayerischem Rundfunk. Demnach haben die Behörden zwischen 2015 und 2018 insgesamt 2.558 politisch motivierte Übergriffe auf Asylunterkünfte registriert. In 206 Fällen kam es zu

Verurteilungen. Die Aufklärungsquote liege bei unter zehn Prozent, so die Autor*Innen.

Die Juristin Jana Berberich kam in einer nicht-repräsentativen Studie zu einem ähnlichen Ergebnis. Sie

hat rechte Brandstiftungen von 2015 bis 2017 in Sachsen und Nordrhein-Westfalen untersucht. Der Großteil davon waren Angriffe auf Asylunterkünfte. In 88 Prozent der Fälle wurden die Verfahren

eingestellt. In zwölf Prozent der Fälle wurde Anklage erhoben.

Wenn es zu einem Vefahren kam, so berücksichtigten die Gerichte die politischen Tatmotive meistens nicht. Berberich fand heraus: Bei sieben von zwölf verurteilten Täter*innen wurde die

rassistische Motivation im Urteil nicht erwähnt. Nur in einem Fall verhängte ein Gericht aufgrund des rassistischen Motivs eine härtere Strafe.Quelle

Wer sind die Täter?

Es gibt wenig Forschung darüber, wer hinter den Straftaten gegen Asylunterkünfte steckt. Studien deuten darauf hin, dass sich das Täterprofil in den vergangenen Jahren gewandelt haben könnte:

In der Forschung zu rechtsextremen Anschlägen in den 1990ern ging man von jugendlichen Gruppentätern aus.

In ihrer nicht-repräsentativen Studie zu rechten Brandstiftungen zwischen

2015 und 2017 stellt Berberich dagegen fest: Die Täter*innen waren meist Erwachsene und im Schnitt 29 Jahre alt. Die Mehrheit war vorbestraft, aber offenbar nicht in rechtsextremen Strukturen

organisiert. In jüngster Zeit häufen sich wieder Berichte über organisierte rechtsextreme

Jugendgruppen. Darunter ist auch eine mutmaßliche Terrorzelle, die Anschläge auf Asylunterkünfte

verübt und geplant haben soll.Quelle

Für eine Studie zu Radikalisierung (2020) haben

Forschende der Uni Bielefeld Interviews mit Personen geführt, die 2015/16 für Straftaten im Kontext von Flüchtlingsfeindlichkeit verurteilt wurden. Nur einige von ihnen waren rechtsextrem

organisiert. Alle Täter waren rechtsextremer eingestellt als eine Vergleichsgruppe, hatten weniger Vertrauen in Demokratie, eine höhere Billigung von Gewalt und eine hohe Neigung, sich selbst

als Opfer zu fühlen.

Die Forschenden stellten fest: Die polarisierte Debatte über Geflüchtete in den Jahren 2015/16 habe diese Menschen erheblich beeinflusst. "Menschen fühlen sich vor allem dann berufen, solche

Straftaten zu begehen, wenn sie das Gefühl haben, dass sie im Sinne einer Mehrheit handeln", sagt Rees, der Teil des Forschungsteams war. Viele der interviewten Täter fühlten sich durch

flüchtlingsfeindliche Diskurse in Politik, Medien und Gesellschaft bestätigt und rechtfertigten damit ihre Taten.Quelle

Wo gibt es die meisten Straftaten?

Eine Studie von 2019 zeigt: Straftaten gegen

Flüchtlinge und ihre Unterkünfte hängen auf lokaler Ebene mit Faktoren wie Arbeitslosigkeit, Ausländeranteil und Wahlergebnissen der AfD zusammen. Je höher die Unterstützung für die AfD in

einem Kreis ist, desto wahrscheinlicher sind dort rechte Straftaten gegen Flüchtlinge und Unterkünfte.

Für Ostdeutschland stellten die Forscher fest: In Kreisen mit einer hohen Arbeitslosenquote und einem hohen Ausländeranteil ist das Risiko für flüchtlingsfeindliche Straftaten besonders hoch.

Auch in Westdeutschland steigt mit der Arbeitslosenquote das Risiko für solche Straftaten. Wo in Westdeutschland viele Ausländer*innen leben, sind flüchtlingsfeindliche Straftaten jedoch

unwahrscheinlicher.Quelle

Absolut gesehen gab es im Jahr 2024 die meisten Straftaten gegen Asylunterkünfte in

Nordrhein-Westfalen (58), gefolgt von Bayern (33) und Baden-Württemberg (22). Im Jahr 2015 kam es ebenfalls in NRW zu den meisten Angriffen auf Unterkünfte (243), gefolgt von Sachsen (126)

und Niedersachsen (107).Quelle

Miriam Kruse

„Wir schaffen das“ – Angela Merkel zieht Bilanz nach 10 Jahren

Altbundeskanzlerin Angela Merkel zieht zehn Jahre nach ihrem legendären Satz „Wir schaffen das“ im Interview Bilanz – über Glauben,

Verantwortung und die Herausforderungen von damals bis heute.

© Joana Lewandowski in: Evangelische Zeitung

15.08.2025

Im Interview spricht Altkanzlerin Angela Merkel über die Entstehung, Wirkung und heutige Bedeutung ihres Satzes „Wir schaffen

das“Imago / Poolfoto

Frau Merkel, im August 2015 sagten Sie: „Wir schaffen das.“ Es war nicht „Ich schaffe das“ und auch nicht „Deutschland schafft das“, sondern

bewusst ein „Wir“. Wer genau ist dieses „Wir“ für Sie – und warum war Ihnen diese kollektive Formulierung so wichtig?

Angela Merkel: Die Formulierung ist erst kurz vor der Pressekonferenz am 31. August 2015 entstanden. Mir war klar, dass mit den

vielen in Deutschland Zuflucht suchenden Flüchtlingen eine große Aufgabe

auf uns zukommt. Mit „Wir“ war einerseits die Politik auf allen Ebenen gemeint, von den Kommunen über die Länder bis zur Bundesregierung. Aber mit „Wir“ wollte ich auch die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes

einbeziehen. Das „Wir“ in diesem umfassenden Sinne war mir unglaublich wichtig, weil klar war, dass die Aufgabe, gerade auch die ganz praktischen Dinge am Anfang wie die der Unterkunft, niemals

die Bundesregierung allein bewältigen konnte, sondern nur alle gemeinsam und auf allen Ebenen.

Welche Rolle spielte Ihre christliche Erziehung im Hinblick auf dieses Bekenntnis? War Ihre Haltung auch ein Ausdruck Ihres

Glaubens?

Meine gesamte Art, Politik zu machen, war natürlich auch davon geprägt, dass ich in einem christlichen Elternhaus groß

geworden bin, dass ich selbst an Gott glaube und Christin bin. Das gibt mir das, was man vielleicht am besten mit dem Wort Gottvertrauen beschreibt, und das heißt für mich, auch in schwierigsten

Situationen nicht zu verzagen. In der Pressekonferenz am 31. August 2015 ging es dann aber auch um ganz konkrete Aufgaben, für die ich als Bundeskanzlerin Lösungen finden musste.

Viele verbinden Ihre Aussage mit einem humanitären Aufbruch, andere mit politischen Spannungen und gesellschaftlicher Polarisierung. Haben Sie

den Satz jemals bereut oder stehen Sie heute umso klarer dazu?

Ich habe den Satz damals aus guten Gründen gesagt und stehe zu ihm,

daran hat sich bis heute nichts geändert. Ich habe mir allerdings nicht vorstellen können, dass er mir so um die Ohren gehauen würde, wie das dann passiert ist. Beim Schreiben meiner Erinnerungen

im Buch „Freiheit“ haben meine Co-Autorin Beate Baumann und ich

übrigens festgestellt, dass ich in meinem gesamten politischen Leben schon sehr oft so oder sehr ähnlich gesprochen hatte, also nicht erst in der Flüchtlingspolitik. Aber in diesem Fall war meine

Entscheidung, in der Pressekonferenz „Wir schaffen das“ zu sagen, ganz

offensichtlich eine, die auch polarisierte. Deshalb wird der Satz bis heute mit besonderer Aufmerksamkeit bedacht. Bereut habe ich ihn nie.

Kirche und Zivilgesellschaft haben 2015 und bis heute vielerorts schnell, unbürokratisch und beherzt geholfen. Was hat Sie damals besonders

bewegt oder beeindruckt an diesem zivilgesellschaftlichen Engagement?

Die Menschen, die in der Nacht vom 4. auf den 5. September

2015 in vielen Städten Deutschlands, ganz besonders aber am Münchner Hauptbahnhof, der ja nicht weit von der deutsch-österreichischen Grenze ist, angefangen haben, die vielen ankommenden

Flüchtlinge zu empfangen, werde ich nie vergessen. Sie haben gezeigt, dass das Schicksal dieser Menschen sie berührte und sie den Impuls hatten zu helfen. Aber nicht nur in den allerersten Tagen,

sondern auch später haben sich unglaublich viele Menschen eingesetzt, ehrenamtlich, in Nichtregierungsorganisationen und auch im Rahmen der politischen Verantwortung auf allen Ebenen. Es war

klar, dass es sich nicht nur um eine Aufgabe weniger Tage handeln würde, sondern dass wir einen langen Atem brauchten. Es hat mich außerordentlich beeindruckt, dass so viele nicht darüber

lamentiert haben, was alles nicht geht, sondern einfach gesagt haben, was geht, und anpackten. Auch für die sehr enge Zusammenarbeit zwischen den Kommunen und der Bundesebene werde ich immer

dankbar sein.

Rückblick, Bilanz und persönliche Einblicke zehn Jahre nach ihrer prägenden AussageImago / photothek

Welche Rolle messen Sie der Kirche und religiös motivierten Akteurinnen und Akteuren heute in gesellschaftlichen Umbruchzeiten

bei?

Eine wichtige, weil die Kirche und alle, die sich in ihr engagieren, ganz gleich ob hauptamtlich oder einfach als

Gemeindemitglieder, zeigen können, dass die Botschaft des christlichen Glaubens uns Menschen helfen kann, auch schwierigste Aufgaben zu meistern und nicht an ihnen zu zerbrechen.

Inwiefern haben wir es aus Ihrer Sicht wirklich geschafft? Ist die Integration, wie Sie sie sich im Sommer 2015 vorgestellt haben, gelungen? Wo

sehen Sie geglückte Beispiele, und wo auch Versäumnisse oder unbequeme Wahrheiten?

Wir haben vieles geschafft, wenn wir uns

beispielsweise die Integration männlicher Geflüchteter in den Arbeitsmarkt ansehen. Nicht so gut sieht es bei geflüchteten Frauen aus, ihre Integration in den Arbeitsmarkt hat sich als viel

komplizierter erwiesen. Und auch wenn es in Deutschland islamistischen Terrorismus schon vor 2015 gegeben hat, so ist und bleibt es deprimierend, wenn Anschläge gerade von Asylbewerbern begangen

werden; noch dazu, wenn sich herausstellt, dass ihre Asylanträge längst abgelehnt worden waren. Dass Menschen, die kein Aufenthaltsrecht bei uns haben, auch wieder in ihre Heimat zurückgeführt

werden, ist bis heute ein nicht zufriedenstellend gelöstes Problem.

Hat „Wir schaffen das“ Ihrer Meinung nach auch eine neue Art der politischen Auseinandersetzung ausgelöst?

Wir können den Satz nicht von der Entwicklung trennen, dass sich 2014 und besonders 2015 sehr viele Menschen auf den Weg machten, in Europa und besonders in

Deutschland Zuflucht zu suchen. Diese Fluchtbewegung und die mit ihr verbundene Flüchtlingspolitik, meine Entscheidung vom 4./5. September 2015, die Menschen an der deutsch-österreichischen

Grenze nicht abzuweisen, aber auch die mit ihr einhergegangenen harten Auseinandersetzungen haben natürlich polarisiert. Mein Ansatz war und ist zu sagen, dass jeder Mensch als einzelner Mensch

wahrgenommen wird und er deshalb ein rechtsstaatliches Verfahren zu bekommen hat, in dem entschieden wird, ob er in Deutschland bleiben kann oder nicht.

Die Aussage wurde zum Kristallisationspunkt für Hoffnung, aber auch für Spaltung. Wie gehen Sie heute damit um, dass rechte Bewegungen Ihre Worte

instrumentalisiert haben?

Ich bin überzeugt, dass die demokratischen Parteien es selbst in der Hand haben, ob rechtsextreme Parteien

erfolgreich sind oder nicht, und zwar indem sie redlich vorgehen, wenn sie Probleme beim Namen nennen und wirklich zu lösen versuchen. Dazu gehört, das Gelungene nicht unter den Tisch fallen zu

lassen, sich die Agenda des eigenen Handelns nicht von den Extremen diktieren zu lassen und auch zu Kompromissen fähig und willens zu sein. Die Bürgerinnen und Bürger haben sowieso ein sehr

feines Gespür dafür, was allein taktisch motiviert ist und was wirklich hilft, Probleme in den Griff zu bekommen.

Wie bewerten Sie den Umgang Deutschlands mit Geflüchteten heute, auch im Vergleich zur Situation von 2015? Ist „Wir schaffen das“ weiterhin ein

tragfähiges gesellschaftliches Leitmotiv?

Definitiv, und zugleich hat sich die Aufgabe seit dem 4./5. September 2015 natürlich auch

sehr schnell erweitert. Ich habe mich deshalb von Beginn an dafür eingesetzt, die Aufgabe nicht allein national zu verstehen, sondern europäisch. Daher habe ich mich für ein EU-Türkei-Abkommen

eingesetzt, das im April 2016 in Kraft trat. Mit ihm sollten die fast drei Millionen Flüchtlinge, die die Türkei beherbergte, bessere Lebensbedingungen in der Nähe ihrer Heimatländer bekommen,

und auch legale Migration unterstützt werden, damit Schleppern und Schleusern das Handwerk gelegt werden kann.

Würden Sie sich heute, in Zeiten multipler Krisen, noch einmal zu einem ähnlich klaren Satz hinreißen lassen? Oder ist die politische Sprache

vorsichtiger geworden?

Das ist natürlich spekulativ, aber ich bin sicher, dass ich ihn in einer vergleichbaren Situation wieder

sagen würde.

Seit 2015 haben soziale Medien eine immer stärkere Rolle in der politischen Meinungsbildung übernommen – oft zugespitzt, emotionalisiert,

manchmal auch humorvoll, etwa in Form von Memes wie „Danke Merkel“. Wie blicken Sie auf diese digitale Dynamik zurück? Hat die öffentliche Deutung Ihrer Worte im Netz, im Positiven wie im

Negativen, Ihre Wahrnehmung politischer Kommunikation verändert?

Nein, eher bestärkt, denn dass die digitalen Medien Fluch und Segen

zugleich sind, war ja nicht neu. Sie verändern und beeinflussen die Kommunikation enorm. Einerseits gibt es im Netz wunderbare Ideen, wie man sie in der analogen Kommunikation nie hätte.

Andererseits gibt es immer die Tendenz, Dinge zu verkürzen, und die Gefahr von Falschnachrichten, die man kaum noch einfangen kann. Deshalb plädiere ich dafür, sich neben der digitalen

Kommunikation immer auch vertieft in Sachverhalte einzuarbeiten, denn unsere Welt ist und bleibt kompliziert.

Sind Zurückweisungen an den Grenzen aus Ihrer Sicht und vor dem Hintergrund eines christlichen Menschenbildes vertretbar? Lassen sie sich mit dem

Grundgesetz und internationalen Vereinbarungen in Einklang bringen?

Ich habe mich immer für eine Flüchtlingspolitik eingesetzt, die

nicht mit Zurückweisungen an der deutschen Grenze arbeitet, wenn jemand Asyl begehrt, sondern für eine, die europäisch zu denken ist. Das heißt, europäisches Recht, das Vorrang vor nationalem

Recht hat, umzusetzen und wenn das nicht gelingt, alle Kraft einzusetzen, das Recht gemeinschaftlich europäisch zu ändern.

Die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel CDU besucht die Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge und der

AWO-Erstaufnahmeeinrichtung im September 2015IMAGO / Christian Thiel

Als Physikerin sind Sie es gewohnt, rational zu analysieren – als Christin aber auch, an Hoffnung und Verantwortung zu glauben. Wie haben Sie

persönlich diese beiden Perspektiven in Ihrer Amtszeit miteinander verbunden?

Für mich sind das zwei Seiten einer Medaille. Die

Eidesformel als Ministerin und als Bundeskanzlerin habe ich immer mit dem Zusatz „So wahr mir Gott helfe“ abgeschlossen, um auszudrücken, dass ich mich auch in schwierigsten Situationen behütet

fühlte. Wenn wir dann an die Schöpfungsgeschichte in der Bibel denken, die uns Menschen auffordert, unsere Erde verantwortungsbewusst zu nutzen, dann sehen wir, dass wir dazu das Wissen um die

Gegebenheiten benötigen, dass wir Fakten analysieren und Schlussfolgerungen ziehen müssen, wie wir es auch aus den Naturwissenschaften kennen. So können sich die Perspektiven unseres Lebens

ergänzen.

Wenn Sie heute einem jungen Menschen, der 2015 als Geflüchteter nach Deutschland kam und nun hier lebt, nur einen einzigen Satz mit auf den Weg

geben dürften: Welcher wäre das?

Den einen Satz, der alle Lebenssituationen angemessen trifft, gibt es hierbei nicht, aber vielen

würde ich sagen: Trauen Sie sich etwas zu.

Und ganz persönlich zum Schluss: Hat Sie dieser eine Satz, „Wir schaffen das“, verändert? Wenn ja, auf welche Weise?

Der Satz selbst hat mich nicht verändert, aber seine Wahrnehmung. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie man ihn so ablehnen konnte. Damit hat er, zusammen mit

meiner Entscheidung vom 4./5. September 2015, meine Amtszeit in ein Vorher und ein Nachher geteilt.

Im Jahr 2015 stieg die Zahl der Asylsuchenden in Deutschland und in Europa innerhalb weniger Monate deutlich. Welche

Ereignisse haben das "Flüchtlingsjahr" 2015 geprägt? Eine Übersicht.

Der erster Zug mit Flüchtlingen aus Budapest kommt in Wien an. Foto: picture alliance / Alex Halada / picturedesk.com | Alex Halada

Der Artikel erschien zuerst am 8. Juli 2025

Das Jahr 2015 wird als Wendepunkt der deutschen und europäischen Asyl- und Migrationspolitik angesehen. Innerhalb weniger Monate kamen mehr als eine Million Geflüchtete nach Europa – vor

allem aus Syrien, Afghanistan und dem Irak. Ein Rückblick auf die Ereignisse, welche die (Flucht-)migration 2015 geprägt haben, zeigt: Der Anstieg und Rückgang der Flüchtlingszahlen wurde von

zahlreichen Faktoren beeinflusst. Ein Überblick.

Ereignisse in Europa

Ereignisse in Deutschland

Februar 2015

Schiffbruch vor Lampedusa

Mindestens 300 Personen sollen beim Versuch, von Libyen nach Italien zu gelangen, im zentralen Mittelmeer ertrunken sein. Aufgrund der steigenden Zahl der Todesopfer haben mehrere

Nichtregierungsorganisationen wie etwa die "Migration Offshore Aid Station", "Sea Watch" und "Ärzte ohne Grenzen" wenige Monate zuvor angefangen, private Seenothilfe im Mittelmeer zu

leisten.Quelle

März 2015

Bundesländer schlagen Alarm

Mehrere Bundesländer plädieren dafür, dass die jährliche Flüchtlingszahlen-Prognose (und die Finanzierung für die Flüchtlingsaufnahme) deutlich angehoben wird: von 300.000 auf 500.000

Asylanträge im Jahr.Quelle

April 2015

Mehr als 1.400 Todesopfer in einer Woche

Innerhalb einer Woche sterben bei zwei Schiffbrüchen vor den italienischen Küsten mehr als 1.400 Menschen. Beim zweiten Schiffbruch sterben mehrere Familien mit Kindern im Schiffsraum eines

Kutters. Bei einem Sondergipfel beschließt der Europäische Rat, die EU-Operationen im Mittelmeer zu erweitern und die irreguläre Migration durch Kooperationen mit Drittstaaten stärker zu

bekämpfen. Im Gesamtjahr werden mehr als 4.000 Todesfälle im Mittelmeer dokumentiert.Quelle

Mai 2015

Europäische Agenda für Migration

Die Europäische Kommission legt die "Europäische Agenda für Migration" vor. Erklärte Ziele sind eine faire Verteilung von Geflüchteten in der EU, der Kampf gegen Schleuserkriminalität, die

Bekämpfung von Fluchtursachen und der Ausbau legaler Zuwanderungsmöglichkeiten.Quelle

Juni 2015

Relocation-Plan der EU

Der Europäische Rat beschließt, ankommende Geflüchtete aus Italien und Griechenland unter den Mitgliedstaaten zu verteilen (Relocation). Zunächst soll es um 60.000 Menschen gehen; die Zahl

wird später auf 160.000 Personen (bis 2017) erhöht. Tatsächlich umgesiedelt werden bis März 2018 rund 33.900 Personen.Quelle

BAMF führt schriftliches Verfahren ein

Um der Bearbeitungsstau bei Asylverfahren zu reduzieren, führt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ein schriftliches

Verfahren für Asylbewerber aus Eritrea, Syrien und für Angehörige von religiösen Minderheiten aus dem Irak ein.Quelle

Proteste gegen Asylpolitik

Im sächsischen Freital protestieren Anwohner und rechtsextreme Gruppen (zum Teil gewaltätig) gegen die Aufnahme von Geflüchteten. Aus den Reihen der Demonstranten bildet sich eine

Terror-Gruppe, die später Sprengstoffanschlägen gegen Asylsuchende verübt. Insgesamt zählte das Bundesinnenministerium 2015 mehr als 80 Kundgebungen und Demonstrationen gegen die Aufnahme von

Geflüchteten.Quelle

Juli 2015

Ungarn schließt Grenze zu Serbien

Die ungarische Regierung beginnt den Bau eines Grenzzauns entlag der südlichen Grenze zu Serbien. Zwei Jahre später wird sich der

Grenzzaun über 158 Kilometer erstrecken.Quelle

Gesetz "zur Neubestimmung des Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung"

Ein neues Gesetz macht es einfacher, Menschen, die abgeschoben werden sollen, zu inhaftieren. Langzeit-Geduldete sollen zudem einen Aufenthaltsstatus bekommen.Quelle

August 2015

4.000 Personen werden an einem Tag im Mittelmeer gerettet

Vor der Küste Libyens bergen Schiffe der italienischen Marine, der Operation Triton und der zivilen Seenotrettung mehr als 4.000 Schiffbrüchige an einem Tag.Quelle

Nordmazedonien erklärt Notstand

Die nordmazedonische Regierung beschließt, die Grenze zu Griechenland zu schließen. Es gibt Ausschreitungen an Bahnhöfen.Quelle

BAMF setzt Dublin-Regelungen für Syrer aus

Das BAMF gibt über Twitter bekannt, dass syrische Geflüchtete nicht mehr im Rahmen der Dublin-III-Verordnung in andere EU-Staaten überstellt werden.Quelle

Ehrenamtliche leisten Hilfe an Bahnhöfen

In München und in anderen deutschen Städten bilden sich Gruppen von Ehrenamtlichen, die die Flüchtlinge an Bahnhöfen in Empfang nehmen.Quelle

"Wir schaffen das"

Am 31. August sagt die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Bundespressekonferenz ihren später berühmt geworden Satz "Wir haben so vieles geschafft - wir schaffen

das." Quelle

September 2015

Proteste in Ungarn

Flüchtlinge werden in Ungarn daran gehindert, in Züge Richtung Deutschland und Österreich zu steigen und weiterzureisen. Vor den Bahnhöfen in Budapest kommt es zu Protesten. Mehr als 2.000

Geflüchtete versuchen, die Grenze zu Österreich zu Fuß zu erreichen.Quelle

Dublin-Regelungen für alle Flüchtlinge ausgesetzt

Zur Vermeidung einer humanitären Krise setzt die Bundesregierung am 4. September 2015 die Dublin-Regelungen für über Ungarn und Österreich nach Deutschland einreisende Asylbewerber

aus.Quelle

Grenzkontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze

Deutschland führt Grenzkontrollen an den südlichen Grenzen ein und setzt somit das Schengener Abkommen außer Kraft. Die Grenzkontrollen werden bis heute – mit Unterbrechungen –

weitergeführt.Quelle

Kroatien schließt Grenzen zu Serbien

Sowohl Ungarn als auch Kroatien schließen die Grenzübergänge nach Serbien. Mehrere Hundert Personen versammeln sich an den Übergängen und versuchen, die Blockaden zu überwinden.Quelle

Oktober 2015

Asylpaket I tritt in Kraft

Das Asylpaket I beinhaltet Änderungen im Aufenthalts- und Asylrecht: Asylbewerber bleiben statt drei bis zu sechs Monate in Erstaufnahmeeinrichtungen und bekommen überwiegend Sachleistungen,

Asylverfahren sollen beschleunigt werden, die Bundesländer sollen durch eine "Kopfpauschale" von 670 Euro pro Flüchtling im Monat entlastet werden. Albanien, Kosovo und Montenegro werden

"sichere Herkunftsstaaten".Quelle

Verhandlungen zwischen EU und Türkei

Die Europäische Union und die Türkei entwickeln einen gemeinsamen "Action Plan", um Fluchtmigration zu reduzieren. Der Plan sieht u.a. Visa-Erleichterungen für türkische Staatsbürger*innen

und finanzielle Unterstützung vor. Außerdem: Mithilfe des UNHCR sollen 100.000 Aufnahmeplätze entlang der Balkanroute eingerichtet werden.Quelle

November 2015

Weitere EU-Staaten bauen Grenzzäune

Nach Ungarn bauen auch Slowenien und Österreich Grenzzäune entlang der sogenannten Balkanroute. Seit 2015 hat sich die Gesamtlänge von Grenzmauern und -zäunen in der EU

versechsfacht.Quelle

Januar 2016

Kölner Silvesternacht löst Debatte über Flüchtlingskriminalität aus

Mehr als 1.200 Anzeigen (rund 500 wegen sexueller Übergriffe) werden im Zusammenhang mit Übergriffen in der Silvesternacht in Köln gestellt. Die Tatverdächtigen sind überwiegend Asylsuchende

aus Nordafrika. Die Ereignisse der Silvesternacht verschärfen die Debatte über Flüchtlinge und Kriminalität.Quelle

Grenzkontrollen verlängert

Mehrere EU-Mitgliedstaaten fordern eine Verlängerung der Grenzkontrollen an EU-Binnengrenzen. Der Schengener Grenzkodex wird für zwei Jahre ausgesetzt.Quelle

Februar 2016

"Schließung" der Balkanroute

Die EU-Staaten entlang der "Balkan-Route" (Österreich, Ungarn, Slowakei, Kroatien) sowie Nordmazedonien verschärfen noch einmal ihre Grenzkontrollen. Die Fluchtmigration entlang der Route

geht zurück.Quelle

EU-Türkei-Abkommen

Die EU-Mitgliedstaaten und die Türkei schließen ein Abkommen, um die Fluchtmigration im östlichen Mittelmeer anzuhalten. Die Kontrollen in der Ägäis werden verstärkt; Flüchtlinge, die die

griechischen Inseln aus der Türkei erreichen, sollen zurückgeschoben werden. Die EU-Mitgliedstaaten zahlen der türkischen Regierung sechs Milliarden Euro für den Ausbau der Kontrollen und die

Aufnahme von Geflüchteten.Quelle

Asylpaket II tritt in Kraft

Neues Gesetzespaket im Bereich Asyl/Migration: Der Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten wird für zwei Jahre ausgesetzt; über Asylverfahren von Bewerbern aus "sicheren

Herkunftsstaaten" und von Menschen, die über ihre Identität täuschen, wird im Eilverfahren entschieden. Es werden "Ankunftszentren" für schnellere Asylverfahren eingerichtet.Quelle

Von Elisabeth Schmidt-Ot

17.07.2025

Vor knapp zehn Jahren sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel den berühmten Satz „Wir schaffen das“ in Bezug auf die Aufnahme

und Integration von Geflüchteten. Was wurde in den vergangenen zehn Jahren geschafft? Und was nicht? Eine Übersicht.

Viele Geflüchtete arbeiten in Vollzeit-Jobs. Die Integration am Arbeitsmarkt läuft schneller als früher (Symbolfoto) Foto: Picture Alliance

Mehr als eine Million Geflüchtete kamen zwischen 2015 und 2016 nach Deutschland. Am 31. August 2015 sprach Bundeskanzlerin Angela Merkel in

ihrer Sommerpressekonferenz über die langfristigen Herausforderungen, die mit den gestiegenen Flüchtlingszahlen einhergingen: eine menschenwürdige Unterbringung, Integration in Arbeit, Schule

und Gesellschaft – und äußerte dabei ihren berühmt gewordenen Satz: "Wir schaffen das." Was wurde seitdem geschafft? Zehn Jahre später gibt der Mediendienst einen Überblick mit

den wichtigsten Zahlen und Fakten. Einige Ergebnisse:

-

Sehr viele Geflüchtete arbeiten. Die Integration am Arbeitsmarkt verlief schneller als bei früheren Fluchtbewegungen – wie etwa zu Zeiten des Balkan-Kriegs.

- Geflüchtete Frauen arbeiten immer noch deutlich seltener

als Männer.

- Schulen haben innerhalb von 2 Jahren rund eine Viertelmillion

geflüchtete Schüler aufgenommen.

- Geflüchtete Schüler sind nach wie vor mit großen

Herausforderungen konfrontiert – etwa wegen des schlechten Lernumfelds in Gemeinschaftsunterkünften.

- Viele Geflüchtete, die 2015-2016 eingereist sind, mussten fast ein Jahrzehnt in Flüchtlingsunterkünften leben – unter anderem wegen der 2016 eingeführten Mobilitäts-Einschränkungen.

Klicken Sie auf den Titel, um das entsprechende Kapitel zu lesen.

1. Arbeitsmarkt

1.1 Wie viele Flüchtlinge haben eine Arbeit?

Besonders die Frage, wie viele Geflüchtete einen Job gefunden haben, ist immer wieder Thema in

Integrationsdebatten. Zehn Jahre nach dem Flüchtlingssommer 2015 kann hier ein eher positives Fazit gezogen werden. Die Arbeitsmarktintegration lief schneller als bei früheren

Fluchtbewegungen, so Fachleute.Quelle

-

Anstieg der Beschäftigtenzahlen: Ende 2014 – bevor viele Geflüchtete nach Deutschland kamen – waren rund

70.000 Personen aus "Asylherkunftsländern" sozialversicherungspflichtig oder geringfügig beschäftigt.

Inzwischen sind es mit 731.800 Personen mehr als zehn Mal so viele.Quelle

-

Rund zwei Drittel (64 Prozent) der Geflüchteten, die 2015 kamen, haben eine bezahlte Arbeit, davon fast Dreiviertel in Vollzeit, so ein Bericht des Instituts für

Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) von 2024 mit Erwerbstätigenquoten für 2022. Ihre Erwerbstätigkeit ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Quelle

- Ein Großteil der erwerbsfähigen geflüchteten Männer

arbeitet (2024: 86 Prozent). Aber: Bei Frauen ist die Quote deutlich niedriger (33 Prozent), insgesamt liegt die Erwerbstätigenquote bei 64 Prozent. Hier sind alle Arten von

Arbeit enthalten, auch Minijobs (zum Thema geflüchtete Frauen auf dem Arbeitsmarkt siehe unten).Quelle

Die Beschäftigungsquoten von Personen aus Asylherkunftsländern sind stark gestiegen: Von 14,6 Prozent (Mitte 2016) auf aktuell

45,9 Prozent (Ende 2024). Für die Geflüchteten von 2015 liegen die Quoten vermutlich höher (siehe blaue Infobox). Zum Vergleich: Insgesamt liegen die Quoten bei Ausländern bei 55,1

Prozent. Quelle

Was sagt die Beschäftigungsquote?

Die Beschäftigungsquote liegt niedriger als die Erwerbstätigenquoten, weil hier auch alle Geflüchteten enthalten sind, die nach 2015 gekommen sind. Die später Gekommenen "drücken" die Quoten,

weil sie neu am Arbeitsmarkt ankommen und häufig noch keinen Job haben. Außerdem werden in der Beschäftigungsquote nur die von Arbeitgebern gemeldeten Jobs gezählt. Selbständige sind

zum Beispiel nicht enthalten. Zum Vergleich: Bei EU-Ausländern liegt die Beschäftigungsquote bei 62 Prozent, in der Gesamtbevölkerung bei 69 Prozent.Quelle

Die Arbeitslosenquote von Personen aus Asylherkunftsländern ist deutlich gesunken: von 52

Prozent (Mitte 2016) auf 28,3 Prozent Ende 2024 (Gesamtbevölkerung: 7 Prozent). Insgesamt waren Ende 2024 287.300 Personen aus Asylländern arbeitslos.Quelle

1.2 Wie viele Flüchtlinge beziehen Sozialleistungen?

Viele Geflüchtete erhalten Sozialleistungen: Der Anteil von Leistungsberechtigten (SGB-II-Quote) lag Ende 2024 bei 43,8 Prozent. Insgesamt waren das Ende 2024 rund 930.000

Personen (932.170). Viele von ihnen gehen noch zur Schule oder müssen Kinder betreuen und können deshalb nicht arbeiten.Quelle

Laut einem IAB-Bericht dauert es bei den Geflüchteten von 2015 etwa acht Jahre, bis sie ähnlich gut am Arbeitsmarkt angekommen sind wie andere Migranten.Quelle

Eingebürgerte in Beschäftigung

Vermutlich dürften die Beschäftigungs-Zahlen unter den Geflüchteten von 2015 etwas höher liegen. Sobald syrische Geflüchtete die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten, werden sie als Deutsche

gezählt und fallen aus der Job-Statistik für Asylländer heraus. Das gilt oft für besonders gut integrierte Personen (z.B. 2023: 161.000 Syrerinnen und Syrer). Das Gleiche gilt für die

Arbeitslosenstatistik.Quelle

1.3 In welchen Jobs arbeiten Geflüchtete?

Die Mehrheit der beschäftigten Geflüchteten von 2015, rund 85 Prozent, arbeitet in sozialversicherungspflichtigen Jobs, davon 76 Prozent in Vollzeit.Quelle

Die wichtigsten Bereiche:

-

Viele als Fachkraft, viele als Helfer: Die Mehrheit der Personen aus "Asylherkunftsländern" arbeitet inzwischen in Fachkraft-Tätigkeiten oder darüber.

Im Vergleich zur restlichen Bevölkerung arbeiten aber auch verhältnismäßig viele in Helferberufen (46,9 Prozent). Quelle

- Geflüchtete arbeiten am häufigsten in den Bereichen: Verkehr, Logistik, Lebensmittelherstellung, Reinigung, aber auch im Tourismus, in

Maschinenberufen und im Bau. Quelle

Insgesamt schnellere Integration: Die Arbeitsmarktintegration der Geflüchteten ist insgesamt etwas

schneller als in bei früheren Fluchtbewegungen nach Deutschland z.B. während der Kriege auf dem Westbalkan in den 1990er Jahren.Quelle

Statement von Prof. Dr. Yuliya Kosyakova, Arbeitsmarktforscherin am Institut IAB, Webseite

"Die Arbeitsmarktintegration der seit 2015 zugezogenen Geflüchteten verläuft etwas schneller als bei früheren Fluchtbewegungen. Sieben Jahre nach ihrer Ankunft waren 63 Prozent erwerbstätig –

ein klarer Integrationsfortschritt, der auf das Zusammenspiel von Verwaltung, Unternehmen und dem Engagement der Geflüchteten selbst zurückgeht.

Bis Mitte 2025 dürfte die Erwerbstätigenquote weiter gestiegen sein. Gleichzeitig ist die Erwerbsbeteiligung geflüchteter Frauen nach wie vor deutlich geringer. Hier besteht langfristig noch

erhebliches Potenzial."

1.4 Geflüchtete Frauen am Arbeitsmarkt

Im Dezember 2024 waren 157.970 geflüchtete Frauen in Beschäftigung, das entspricht einer Quote von knapp 27

Prozent. Unter Männern mit Fluchtgeschichte waren es knapp 57 Prozent. Auch wenn Geflüchtete länger als andere Migrant*innen brauchen, um einen Job zu finden, bleibt auch später die

Arbeitsmarktbeteiligung unter geflüchteten Frauen niedrig. Die IAB-BAMF-SOEP-Befragung, die 2013 oder später nach Deutschland geflüchtete Personen seit

2016 jährlich befragt, zeigt: 8 Jahre nach Zuzug arbeiten 86 Prozent der Geflüchteten Männer, unter

Frauen sind es 33 Prozent. Das hat drei Hauptgründe:

-

Kinderbetreuung: Geflüchtete Frauen übernehmen häufiger Hausarbeit und die Betreuung der Kinder.

Sie leben doppelt so häufig (76 Prozent) mit Kindern im Haushalt wie

geflüchtete Männer (38 Prozent). Sechs Jahre und mehr nach ihrer Ankunft arbeiten 22 Prozent der Frauen, die mit Partner und Kindern leben.

Haben sie kein Partner und keine Kinder, arbeiten sie doppelt so häufig (43 Prozent).Quellen

-

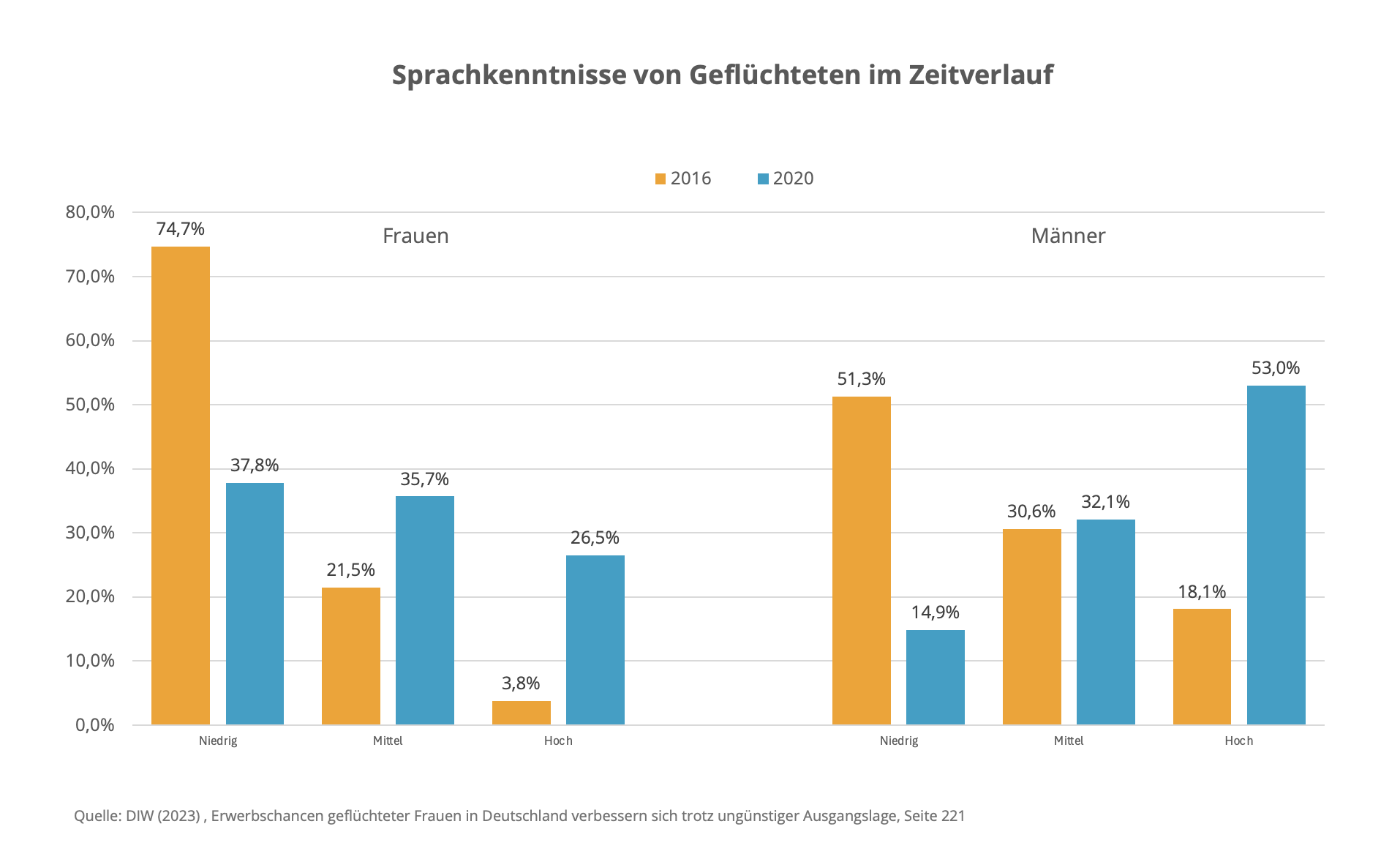

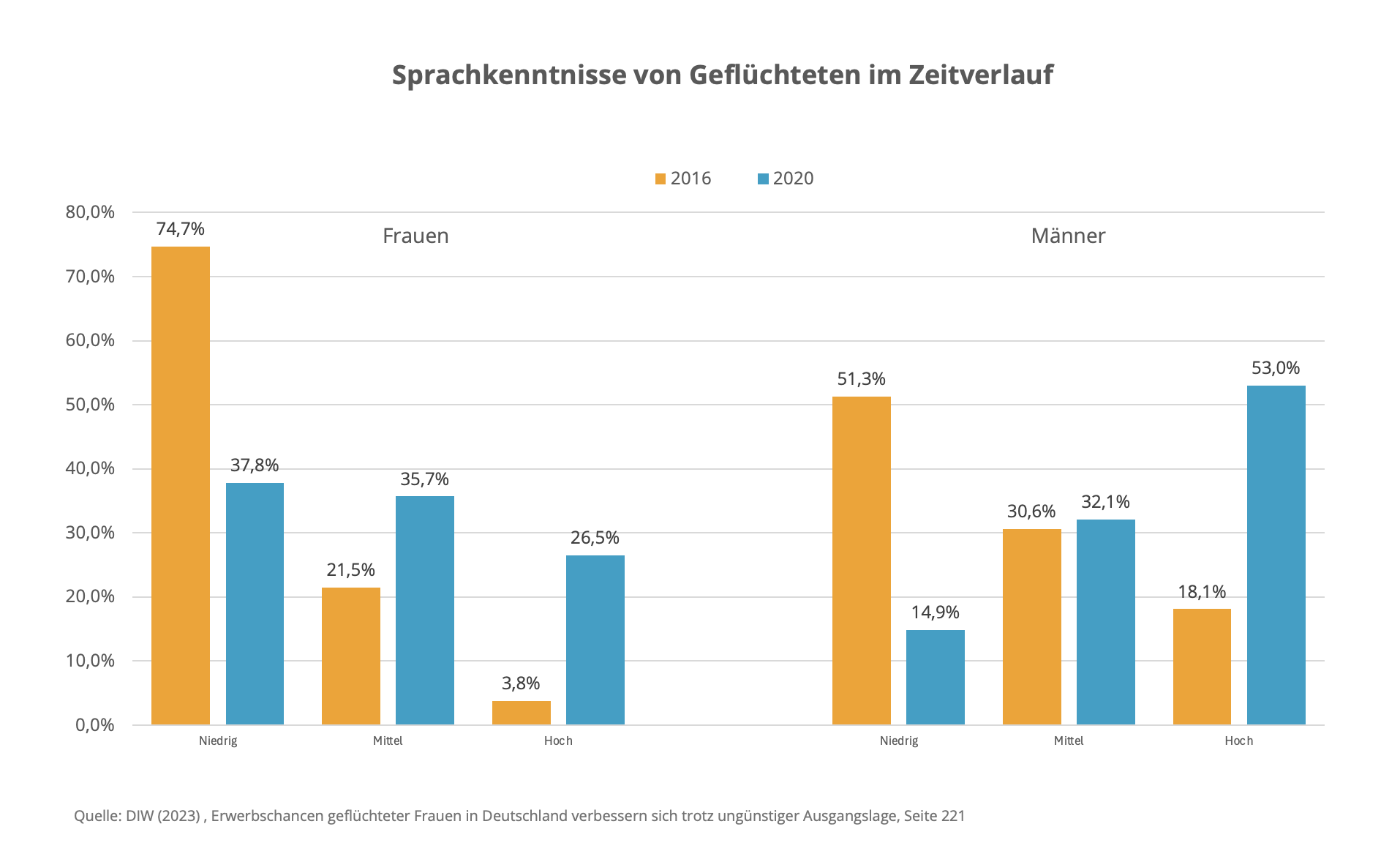

Sprachkenntnisse: Auch wenn sie ihre Deutschkenntnisse zwischen 2016 und 2020 deutlich verbessert haben (siehe Grafik), weisen Frauen mit Fluchtgeschichte

deutlich niedrigere Sprachkenntnisse auf als Männer: So zeigen IAB-BAMF-SOEP-Auswertungen, dass 2020 etwa 53 Prozent der

Männer, aber nur 26 Prozent der Frauen ein hohes Sprachniveau hatten. Frauen können wegen der Kinderbetreuung seltener an Sprach- und Integrationskursen teilnehmen, an vielen Orten fehlen spezifische Angebote.Quellen

-

Bildungsstand und Berufserfahrung: Geflüchtete Frauen bringen seltener Berufserfahrung mit. In

einer Studie des DIW gaben 33 Prozent der

geflüchteten Frauen 2020 an, Berufserfahrung zu haben, bei Männern waren es 80 Prozent. Zudem kommen geflüchtete Frauen mit Berufserfahrung häufig aus Berufen, die in Deutschland hohe

Zugangshürden haben, wie bei Lehrer*innen. Außerdem haben Frauen mit Fluchtgeschichte durchschnittlich einen geringen Bildungsstand: 2020 hatte fast die Hälfte keinen Bildungsabschluss

und weitere 20 Prozent ein Äquivalent zum deutschen Real- oder Hauptschulabschluss. Knapp drei Prozent hatten einen Bildungsabschluss, der einer Berufsausbildung entspricht.Quelle

Zurück zum Anfang

2. Schule

2.1 Geflüchtete Schüler

Unter den Geflüchteten, die 2015/2016 nach Deutschland kamen, waren rund ein Viertel Kinder und Jugendliche – insgesamt stieg die Zahl der minderjährigen Schutzsuchenden zwischen 2015

und 2016 um mehr als 250.000 Personen. Das zeigte sich bald an Schulen:

- 2014 waren an allgemeinbildenden Schulen rund 34.000 Schüler*innen aus den wichtigsten Asylherkunftsstaaten. 2016 waren es 187.000, 2017 bereits 230.000. Ihr Anteil an allen

Schülern stieg von 2014 auf 2017 von 0,4 auf 2,8 Prozent.

- Die Zusammensetzung der Schüler*innen änderte sich deutlich: Unter ausländischen Schüler stieg der Anteil von Geflüchteten von rund 6 auf 27

Prozent. Die meisten kamen aus Syrien.Quelle

Einen ähnlich hohen Anstieg der Schülerzahl gab es 2022/2023, als Schulen erneut über 200.000 geflüchtete Kinder und Jugendliche aus der Ukraine aufnahmen. Mit ihnen liegt der Anteil von

Geflüchteten an allen ausländischen Schüler*innen mittlerweile bei rund 43 Prozent.Quelle

2.2 Integration an Schulen

Die schnelle Aufnahme vieler geflüchteter Schüler ohne Deutschkenntnisse stellte Schulen vor große Herausforderungen: Viele richteten sogenannte Willkommens- oder Vorbereitungsklassen ein, in denen die Geflüchteten getrennt von anderen Kindern zunächst Deutsch lernen sollten. An

diesem Ansatz gab es viel Kritik – der Unterricht erfolge oft

konzeptlos ohne Lehrplan und verhindere die Integration der neu zugewanderten Kinder. Eine Studie zeigte 2022, dass Schüler besser

abschneiden, wenn sie in der Regelklasse unterrichtet werden, vor allem in Mathematik und Deutsch.Quelle

Einige Bundesländer sind auf die Kritik eingegangen und verfolgen mittlerweile ein anderes Konzept und unterrichten die Schüler in Regelklassen mit separater Deutschförderung.

Das zeigte sich unter anderem bei ukrainischen Schülern. Dennoch war es auch

hier herausfordernd, so viele Schüler in so kurzer Zeit aufzunehmen. Es fehlen Personal und Klassenräumen; und

noch immer sind viele Lehrkräfte nicht auf den Umgang mit nicht-deutschsprachigen Kindern vorbereitet.Quelle

2.3 Abschlüsse von geflüchteten Schülern

Zur Frage, welche Abschlüsse die Schüler*innen erreicht haben, die 2015/2016 ins Schulsystem gekommen sind, liegen keine Daten vor. Mehrere Studien zeigen:

Geflüchtete Schüler besuchen oft Klassen, die ihrem Alter nicht entsprechen. Gerade bei älteren Schülern fällt die Integration schwer: sie besuchen länger die

Grundschule, häufiger die Berufs- oder Förderschulen und verlassen die Schule öfter ohne Abschluss als andere Schüler.

Unter Kindern mit Migrationshintergrund liegen Schwierigkeiten im Bildungssystem meist am sozio-ökonomischen Hintergrund der Familie. Bei Flüchtlingskindern hingegen sind die

Gründe Sprachbarrieren, der Bruch in der Bildungsbiografie und das schwierige Lernumfeld in Unterkünften. Im Durchschnitt haben geflüchtete Jugendliche während und

nach der Flucht über ein Jahr keine Schule besucht.Quelle

Eine Befragung von 2017 unter geflüchteten Kindern und

Jugendlichen zeigte eine insgesamt hohe Lebenszufriedenheit, ähnlich wie bei deutschen Kindern. Drei Viertel verbrachten ihre Freizeit mit deutschen Kindern. 86 Prozent schätzten ihre

Deutschkenntnisse als gut oder sehr gut ein. Das zeigt auch eine weitere Langzeitbefragung 2018, die aber auch ergab, dass dies nicht bei vertieften

Sprachkenntnissen (einer Fernsehsendung folgen, ein Buch lesen) der Fall ist. Die Sprachförderung müsse deshalb deutlich ausgebaut werden, so das Fazit der Autor*innen der Studie.Quelle

Prof. Dr. Mona Massumi, FH Münster, forscht unter anderem zu Geflüchteten und Neuzugewanderten im Schulsystem.

Zum Thema verfasste sie ihre Promotion. Webseite

"Grundsätzlich positiv ist, dass seit 2015 darüber gesprochen wird, wie geflüchtete Kinder und Jugendliche an Schulen aufgenommen werden

können, vorher war das kaum Thema. Es gibt in allen Bundesländern mittlerweile Strukturen, die erkennen, wie schulpflichtige geflüchtete Kinder und Jugendliche in die Schulen vermittelt

werden. Aber noch immer können viele geflüchtete Minderjährige nach ihrer Ankunft monatelang keine Schule besuchen, weil sie in vielen Bundesländern nicht von Anfang an schulpflichtig sind

oder weil Schulplätze fehlen – das wurde nochmal bei Schülerinnen und Schülern aus der Ukraine deutlich.

Geflüchtete Schülerinnen und Schüler gehen zu oft im Schulsystem unter. Grundsätzliche Probleme, wie fehlendes Personal oder fehlende Schulplätze, werden in Debatten häufig auf

Neuzugewanderte bezogen. Gleichzeitig wird nicht auf ihre individuellen Bedarfe – fachlich, sprachlich oder persönlich – eingegangen. Das Bildungssystem muss es schaffen, die Kinder und

Jugendlichen aufzufangen. Dazu gehört unter anderem auch, angehende Lehrkräfte besser vorzubereiten."

Zurück zum Anfang

3. Wohnen

3.1 Wo wohnen Geflüchtete?

Für Geflüchtete gelten besondere Regeln bei der Wahl des Wohnorts. Diese Regeln haben die Wohnsituation von Geflüchteten seit 2015 stark geprägt.

Verteilung und (Erst)Aufnahme

Nach Ankunft und Registrierung werden Geflüchtete in der Regel nach dem "EASY"-Quotensystem (Erstverteilung

Asylbegehrende) in ganz Deutschland verteilt. Die Aufnahmequote richtet sich nach dem "Königsteiner Schlüssel", basierend auf Steueraufkommen und

Bevölkerungszahl der Länder. Asylsuchende werden in der Regel zunächst in einer Erstaufnahmeeinrichtung untergebracht. Dort müssen sie bis zum Ende ihres Asylverfahrens bleiben – längstens

allerdings 18 Monate (mit Ausnahmen). In den Flächenländern werden Asylsuchende anschließend auf die Stadt- und Landkreise entsprechend der Bevölkerungszahl verteilt und kommen dort in einer

Gemeinschaftunterkunft oder in einer Wohnung unter. Die Stadt- und Landkreise sind dann für die Unterbringung zuständig.

Zu Zeiten von hohen Zuzügen steigt die Zahl der Geflüchtete in Aufnahmeeinrichtungen und

in Gemeinschaftsunterkünften. 2015 – und wieder 2023 – war die größte Gruppe unter den Empfängern von

Asylbewerberleistungen in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht. Tendenziell wohnen aber die meisten von ihnen in dezentralen Unterbringungen wie Wohnungen und kleineren Wohneinheiten.Quelle

Privat angemietete oder kommunale Wohnungen sind die Unterbringungsformen, die Kommunen am meisten

nutzen – wie mehrere Befragungen im Zeitraum 2023-2024

gezeigt haben. Eine Unterbringung in einer Wohnung bedeutet nicht immer, dass diese auch wie eine private Wohnung genutzt werden kann: Es ist möglich, dass mehrere Familien sich eine Wohnung

teilen müssen.Quelle

Zusätzliche Aufnahmekapazitäten, die 2015-2016 von Ländern und Kommunen geschaffen wurden, wurden weitestgehend in den folgenden Jahren wieder abgebaut. Zahlreiche, vor allem angemietete,

Unterkünfte wurden wieder zurückgegeben. Denn eine Kostenerstattung war nur möglich, wenn sie auch belegt waren.Quelle

Residenzpflicht / Wohnsitzauflage

Solange sie in einer Aufnahmeeinrichtung leben, dürfen Asylbewerber nicht ohne Genehmigung den Bezirk der zuständigen Ausländerbehörde verlassen (sogenannte Residenzpflicht). Für Asylbewerber aus sicheren Herkunftsstaaten

gilt die Residenzpflicht bis zum Ende des Asylverfahrens. Für anerkannte Flüchtlinge gilt seit 2016 eine Wohnsitzauflage: Sie müssen bis zu drei Jahre lang in dem Bundesland wohnen bleiben,

in dem ihr Asylverfahren durchgeführt wurde, sofern sie nicht einen Job oder Ausbildungsplatz nachweisen können. Einschränkungen der Mobilität haben laut Studien zu einer schwierigeren

Integration der Geflüchteten auf dem Arbeitsmarkt geführt.

3.2 Die Auszugskrise

Zahlreiche Kommunen berichten von erheblichen Problemen beim Auszug aus Flüchtlingsunterkünften. Spätestens nach ihrer Anerkennung dürfen Geflüchtete eine private Wohnung beziehen. Doch die

wenigsten können sich das direkt nach Anerkennung leisten: Etwa 17 Prozent aller Schutzsuchenden (anerkannte, abgelehnte oder Asylbewerber*innen im Verfahren), die zwischen 2013-2016

eingereist waren, wohnten 2019 noch in der Unterkunft, in der sie direkt nach der Ankunft untergebracht wurden. Und etwa ein Viertel der anerkannten Flüchtlinge lebten noch in

Gemeinschaftsunterkünften – so eine Analyse des Bundesamts für

Migration und Flüchtlinge.Quelle

Diese Tendenz hat sich bis 2023 fortgesetzt, wie eine qualitative Analyse im Auftrag des

Mediendienstes für Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg bestätigt: Dort wurde der Anteil an Geflüchteten, die 2015 nach Deutschland eingereist sind und noch in Flüchtlingsunterkünften

wohnten, auf etwa 25 Prozent geschätzt. Laut einer Umfrage der Universität Hildesheim und des

Mediendienstes 2024 gaben knapp 90 Prozent der Kommunen den längeren Verbleib von auszugsberechtigten Personen in der Unterbringung als Hauptproblem bei der Unterbringung an.Quelle

Als Gründe für die Auszugskrise werden vor allem der Mangel an bezahlbaren

Wohnraum sowie Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt genannt. Die angespannte Situation

auf dem Wohnungsmarkt ist die größte Herausforderung bei der Unterbringung und Integration von Geflüchteten – wie eine Befragung des DESI – Instituts für

Demokratische Entwicklung und Soziale Integration – zeigt.Quelle

Aus diesen Gründen sind laut einer Studie des Wissenschaftszentrums Berlin

für Sozialforschung (WZB) viele Geflüchtete in wirtschaftlich schwache Städte mit hoher Arbeitslosigkeit gezogen, um günstigen Wohnraum zu finden.Quelle

3.3 Wohnsituation von Ukrainern

Für Geflüchtete aus der Ukraine gelten andere Regeln: Sie konnten ab Ankunft in Deutschland ihren

Wohnort frei wählen. Das hat erhebliche Vorteile: Schon im Spätsommer 2022 gaben rund drei Viertel

der

Geflüchteten aus der Ukraine an, in privaten Wohnungen zu leben – 38 Prozent hatten eine Wohnung direkt nach Ankunft gefunden. Im Frühjahr 2023 erhöhte sich der Anteil auf 79 Prozent. Neben

der freien Wahl des Wohnorts hat auch die große Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung dazu beigetragen, dass viele von ihnen in relativ kurzer Zeit Wohnungen finden konnten.Quelle

Prof. Dr. Petra Bendel / Sonja Reinhold, Institut für Politische Wissenschaft (Forschungsbereich Migration,

Flucht und Integration) Friedrich-Alexander-Universität, Erlangen-Nürnberg – Projekt "Mehr als vier Wände"

"Schon vor der starken Fluchtzuwanderung fehlte es an bezahlbarem Wohnraum. Es stieg in der Folge die Nachfrage insbesondere nach

langfristiger Unterbringung in Wohnungen. Mit knapp 320.000 Wohneinheiten pro Jahr bleiben die prognostizierten Neubaubedarfe auch weiterhin hoch, wie das Bundesinstitut für Bau, Stadt- und

Raumfragen berechnet. Gerade Geflüchtete leben aufgrund von rechtlichen Hürden (Wohnsitzauflagen), aber auch aufgrund von Diskriminierung oder Informationsdefiziten oft sehr lange in einer

Gemeinschaftsunterkunft und beziehen vor allem in den ersten Jahren oft Wohnungen mit niedriger Qualität.

Die Teilhabe und die Lebensqualität von geflüchteten Menschen werden durch den Zugang zum Wohnen stark beeinflusst. Eine Sonderauswertung der IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten, die das

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2020 durchgeführt hat, zeigte, dass zwar vielen Geflüchteten, die seit 2016 kamen, allmählich der Übergang von einer Gemeinschaftsunterkunft in eine

private Wohnung oder ein Haus gelingt, dass diese jedoch oft nicht gut ausgestattet sind. In einer Befragung über die Zufriedenheit mit der Wohnsituation unter Flüchtlingen steigt diese

Zufriedenheit in städtischen Räumen, sicherer Umgebung und der Ausstattung der Wohnung.

Die Tendenz geht auch bei den Flüchtlingen immer noch für eine Präferenz in städtische Ballungsgebiete, in denen auch die meisten Ukrainer*innen untergekommen sind. Der Druck wächst also hier

noch. Gerade bei der Verteilung von Geflüchteten muss man also auch die Potenziale ländlicher Räume mitdenken."

Zurück zum Anfang

Von Fabio Ghelli, Andrea

Pürckhauer, Elisabeth Ott-Schmidt, Carsten Wolf

© https://mediendienst-integration.de/artikel/10-Jahre-Wir-schaffen-das